Die Hisbollah hat laut Jeune Afrique ein globales Finanznetzwerk aufgebaut, das weit über den Nahen Osten hinausreicht. Besonders Afrika dient als wirtschaftliche Basis, um ihre militärischen Aktivitäten unabhängig von Teheran abzusichern.

Mit dem israelischen Militäreinsatz nach dem 7. Oktober 2023 geriet die Hisbollah zunehmend unter Druck – nicht nur politisch, sondern auch finanziell. Die Abhängigkeit von ihrem Hauptgeldgeber Iran, der bis zu 70 % ihrer Mittel bereitstellte, wurde spürbar. Eine aktuelle Untersuchung des französischen Magazins Jeune Afrique enthüllt nun die verborgenen Finanzierungsquellen der Organisation in Afrika und zeigt, wie sie dort ein komplexes Netzwerk aus Wirtschafts- und Schmuggelaktivitäten unterhält.

Ein verschleiertes Netzwerk in Afrika

Die Hisbollah hat auf dem afrikanischen Kontinent weitreichende Strukturen aufgebaut, um Geld zu generieren und ihre Präsenz zu sichern. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine Gruppe namens „Al-Abdali“, die in illegale Finanztransaktionen, Schmuggel und Geldwäsche verwickelt ist. Dieses Netzwerk erstreckt sich über mehrere Länder – von Douala über Abidjan bis nach Bangui und Libreville – und umfasst Händler, Vermittler und Schmuggler, die teils verdeckt, teils über scheinbar legale Geschäftsstrukturen operieren.

Zentral für dieses Finanzierungsmodell sind einflussreiche libanesische Geschäftsleute, die mit Diamanten und Kokain hohe Summen erwirtschaften.

Sanktionen gegen Hisbollah-Unterstützer

Die engen Verflechtungen der Organisation mit dem westafrikanischen Finanzsektor haben dazu geführt, dass das US-Finanzministerium Sanktionen gegen vier libanesische Staatsbürger in Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Senegal und Gambia verhängt hat. Ihnen wird vorgeworfen, Gelder für die Hisbollah zu beschaffen und neue Mitglieder anzuwerben.

Zentral für dieses Finanzierungsmodell sind einflussreiche libanesische Geschäftsleute, die mit Diamanten und Kokain hohe Summen erwirtschaften. Besonders in Gabun sollen libanesische Familien in groß angelegte Geldwäscheoperationen involviert sein. Israelische Geheimdienste beobachten die wirtschaftlichen Aktivitäten der libanesischen Diaspora in Afrika genau, da sie Verbindungen zur Hisbollah vermuten.

Wirtschaftliche Macht der libanesischen Diaspora

Die wirtschaftliche Präsenz libanesischer Unternehmer in Afrika ist beachtlich. Laut Jeune Afrique beschäftigen libanesische Firmen allein in Côte d’Ivoire rund 300.000 Menschen. Insgesamt leben dort etwa 100.000 Libanesen, von denen 80 % schiitischen Glaubens sind und 10 % aus Nabatiyeh stammen – einer Region, die als Hochburg der Hisbollah gilt.

Neben Schmuggel und illegalen Finanzgeschäften stützt sich die Organisation auf „freiwillige Spenden“ von Händlern in Westafrika. In vielen Fällen ist diese Unterstützung jedoch nicht wirklich freiwillig: Wer nicht zahlt, riskiert gesellschaftliche Isolation oder wirtschaftliche Nachteile.

Ein Insider schilderte, dass Diamanten aus Bangui problemlos im Gepäck auf Flügen von Douala nach Beirut geschmuggelt werden – begünstigt durch korrupte Zollbeamte und mangelhafte Grenzkontrollen.

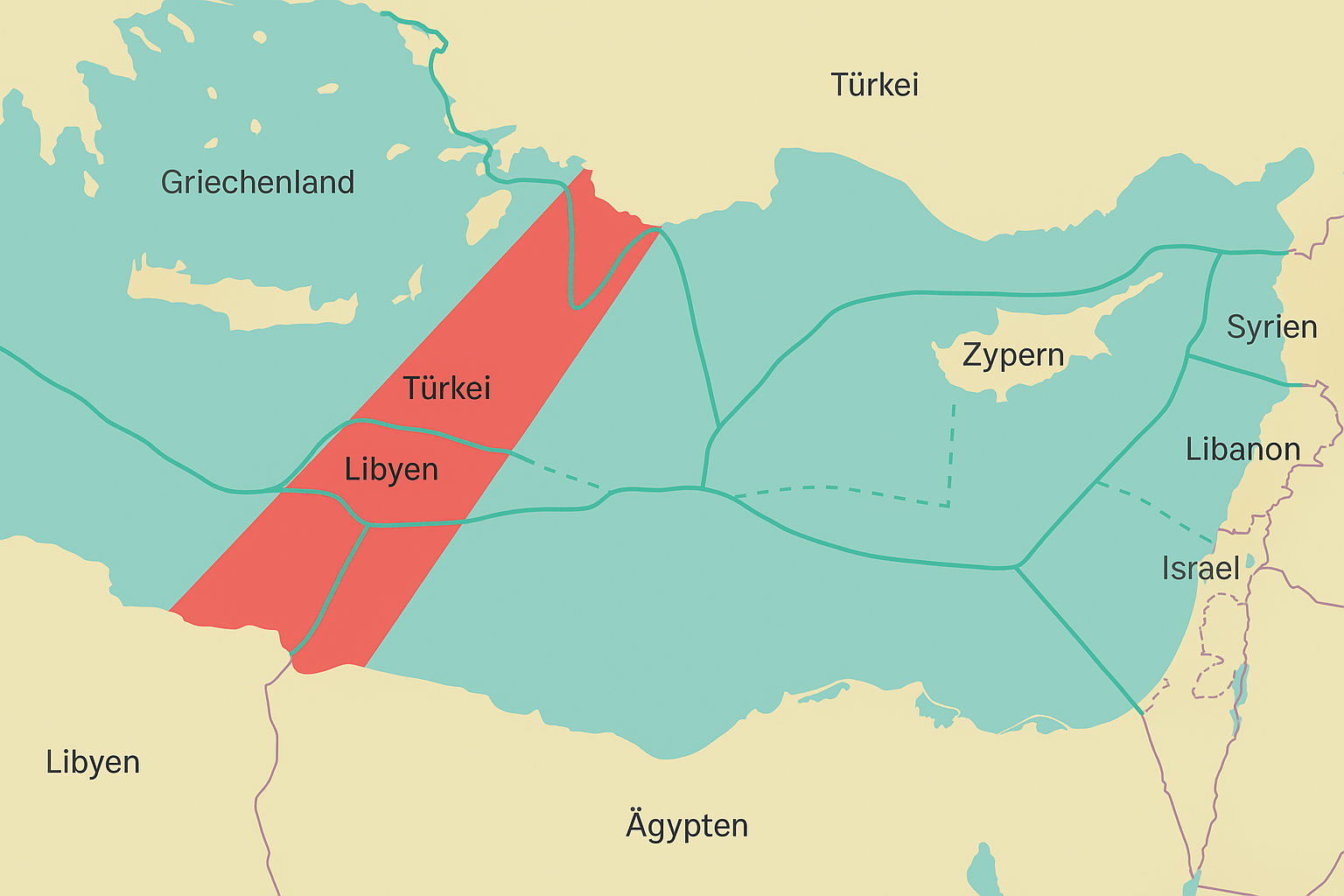

Afrikas Häfen als Schmuggelrouten

Ein besonderer Brennpunkt ist Abidjan, insbesondere das Viertel „Zone 4“ in der Gemeinde Marcory. Hier bildet die Al-Mahdi-Moschee das soziale Zentrum der libanesischen Gemeinschaft, die unter verstärkter Beobachtung steht.

Ein Insider schilderte, dass Diamanten aus Bangui problemlos im Gepäck auf Flügen von Douala nach Beirut geschmuggelt werden – begünstigt durch korrupte Zollbeamte und mangelhafte Grenzkontrollen. Diese Edelsteine werden in Beirut weiterverkauft und finanzieren direkt die militärische Infrastruktur der Hisbollah. Doch noch lukrativer als der Diamantenhandel ist der Drogenhandel.

Kokain: Eine der wichtigsten Einnahmequellen

Kokain ist inzwischen eine der bedeutendsten Finanzierungsquellen der Hisbollah. Der afrikanische Kontinent – insbesondere die Häfen im Golf von Guinea – dient als zentrales Drehkreuz für den Drogenschmuggel. Zu den verdächtigen Umschlagplätzen zählt der Hafen von Douala, wo libanesische Netzwerke offenbar logistische Unterstützung für den Transport von Drogen aus Südamerika leisten.